走個幾分鐘就覺得腿部麻麻、腳無力,甚至連站都站不久?這可不只是體力差那麼簡單!新竹菁英診所黃佳君院長提醒:「這類症狀,很可能是脊椎狹窄造成的神經壓迫,建議及早檢查與治療。」

什麼是脊椎狹窄?為什麼走路會變得困難?

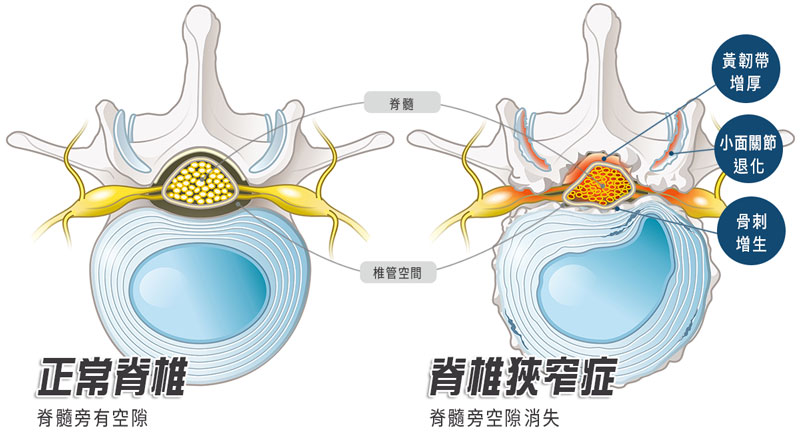

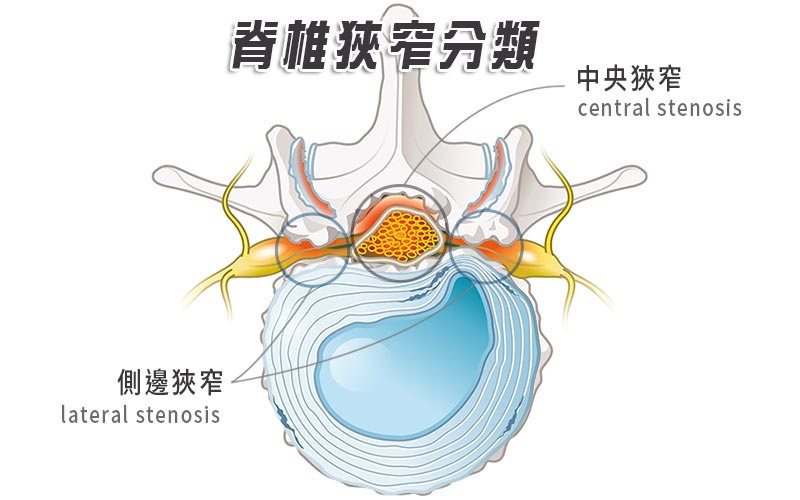

新竹菁英診所黃佳君院長指出,脊椎狹窄大都源於退化性病變,例如小面關節肥大、黃韌帶增厚、椎間盤退化或脊椎滑脫等,導致脊髓或神經受到擠壓,引發下背痛或腿部不適。臨床上又可分為「中央型」與「側邊型」狹窄,前者在彎腰時症狀改善,後者則無論坐立皆感痠麻疼痛。

正常脊椎vs.狹窄脊椎。(圖/菁英診所提供)

正常脊椎vs.狹窄脊椎。(圖/菁英診所提供)

中央vs.側邊脊椎狹窄。(圖/菁英診所提供)

中央vs.側邊脊椎狹窄。(圖/菁英診所提供)

常見高風險族群包括

1.50歲以上民眾

2.上班久坐族

3.勞力工作者

4.姿勢不良者

症狀會有哪些?你中幾項?

黃院長提醒,脊椎狹窄的症狀常逐漸出現,包含:

1.下背緊繃疼痛

2.臀、髖、及腿部痠麻無力

3.行走一小段距離就必須停下(神經性跛行)

4.少數嚴重者甚至會出現行動困難或大小便異常

如何確診是脊椎狹窄?

黃院長說明:「診斷脊椎狹窄需結合問診、理學檢查與影像工具。X 光與電腦斷層可觀察骨性結構與骨刺狀況,MRI則能清晰顯示脊髓與神經受壓迫的程度,是不可或缺的診斷依據。」

治療方式依病況分級 非手術選項多元

輕微症狀者可透過生活調整與運動復健獲得改善,例如避免久坐、從事健走或游泳等低負擔活動。也可搭配藥物與物理治療舒緩不適。針對中度症狀、希望進一步改善生活品質者,現行醫學也提供了包括注射療法在內的多元選項,其中「高濃度血小板注射(PRP)」即為值得關注的新趨勢。這項療法利用自體血液中的血小板生長因子,注射至病灶處,有助於減緩發炎、修復韌帶與軟組織,進一步穩定脊椎結構、降低神經壓迫造成的不適。

黃佳君醫師透過超音波導引定位,進行精準注射治療脊椎狹窄,協助患者舒緩神經壓迫帶來的痠麻與疼痛感,減少復發風險,加速恢復日常行動力。(圖/菁英診所提供)

黃佳君醫師透過超音波導引定位,進行精準注射治療脊椎狹窄,協助患者舒緩神經壓迫帶來的痠麻與疼痛感,減少復發風險,加速恢復日常行動力。(圖/菁英診所提供)

療程搭配妥當 治療效果獲肯定

黃佳君院長表示:「臨床上許多中輕度脊椎狹窄患者,在完成3-4次PRP療程後,常出現痠麻感減緩、行動品質改善等變化,也有助於降低對止痛藥的依賴。」結合復健與運動一併進行,幫助病人療效更穩定,讓生活恢復步調。

早發現、早處理 是恢復行動力的不二法門

長期忽略腰腿麻痺,不僅拖慢生活節奏,也可能錯失最佳修復時機。如果你也正經歷類似困擾,不妨即早就診評估,找出原因、對症治療,重新邁開輕鬆的步伐!

影片:「間歇性跛行」可能是腰椎狹窄惹的禍?黃佳君醫師深入解析脊椎狹窄的症狀

深入了解更多

(專輯)

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接