30歲南科男性工程師,日前於家中繪圖工作,右腳慢慢腫脹疼痛,一直忍痛到半夜才緊急到安南醫院急診檢查,經超音波初步檢查確認右腳深部靜脈栓塞,D-dimer雙合蛋白檢查發現超標高達6694mg/dl,收治給心臟血管外科。心臟血管外科安排電腦斷層掃描初步排除腫瘤壓迫後,使用機械取栓方式先解決髂股靜脈大量血栓,並發現患者髂靜脈有嚴重壓迫性狹窄,且大腿的股靜脈也早已發生過栓塞,屬於慢性狹窄合併急性栓塞的病例,因此使用血管內超音波(IVUS)精準的置放髂靜脈支架治療,患者也成功於住院四天後出院,跟一般的導管溶栓或是低分子肝素治療相比,大大縮短了住院時間,且病患出院時右腳腫已改善9成且可以自由行走。

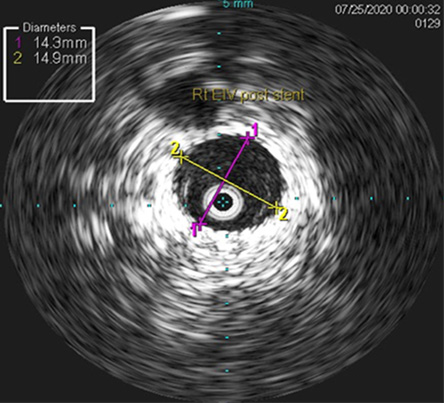

血管內超聲波精準測量術前術後血管面積,確保支架長期通暢率。

血管內超聲波精準測量術前術後血管面積,確保支架長期通暢率。

深部靜脈栓塞根據近年來的研究,除了罕見的凝血功能異常及癌症病患,最常見的起因還是髂靜脈壓迫症候群。過去一直認為髂靜脈壓迫好發在女性病患及左下肢以及年紀大患者,但近十年來的研究已經不再支持這樣的論調。根據安南醫院治療的300例患肢統計,其實男性病人佔了四成,而雙側髂靜脈同時壓迫比例佔了三成,單純只有左側壓迫的只佔25%,而髂靜脈症候群的患者高達35%都會合併有靜脈曲張,因此在合併有髂靜脈狹窄的患者如果只做靜脈曲張手術,未來三至五年靜脈曲張的復發率會比一般人高出許多。

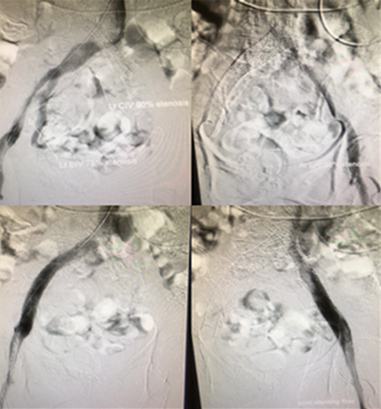

頑固靜脈潰瘍於手術後三個月癒合。

頑固靜脈潰瘍於手術後三個月癒合。

深部靜脈栓塞雖然可能導致肺動脈栓塞,一旦發生有可能猝死,但因為及早發現可以治療,所以並不是目前髂靜脈壓迫症候群最難治癒的併發症。目前髂靜脈壓迫症候群最難治癒的併發症是血栓後症候群(post -thrombotic syndrome),這類患者的致病機轉為發生於第一次靜脈血栓時,因為僅採藥物治療而非積極的溶栓或清栓治療,導致殘存在下肢靜脈血栓變硬後造成靜脈不可逆的狹窄,甚至連靜脈瓣膜都受到破壞失去原本功能導致,估計有四成的這類藥物治療患者於第一次發病兩年後會變成頑固的血栓後症候群病患,一但進入這種惡性循環,患者會出現長期腳腫,嚴重的色素沉積及鬱積性皮膚炎,甚至是反覆的大面積潰瘍的傷口,長達數年無法痊癒。

在治療這位男性工程師的過程中,安南院心臟血管外科主任 陳偉華醫療副院長發現患者有長期抽煙習慣,工作時喜歡盤腿坐窩在日式矮桌前工作,常常需要持續工作到深夜,加上患者右側髂靜脈本來就有先天性長期被髂動脈壓迫,才導致這次發病。而病患的股靜脈於治療過程中發現早有慢性狹窄,且患者主訴已經有超過一年時間覺得右腳偶而會腫脹,因此研判這位工程師並非第一次發生靜脈血栓,可能早已發生血栓後症候群,於這次治療術後陳偉華副院長也投予新型的抗血栓藥物,預計至少要服用6個月到1年之久。

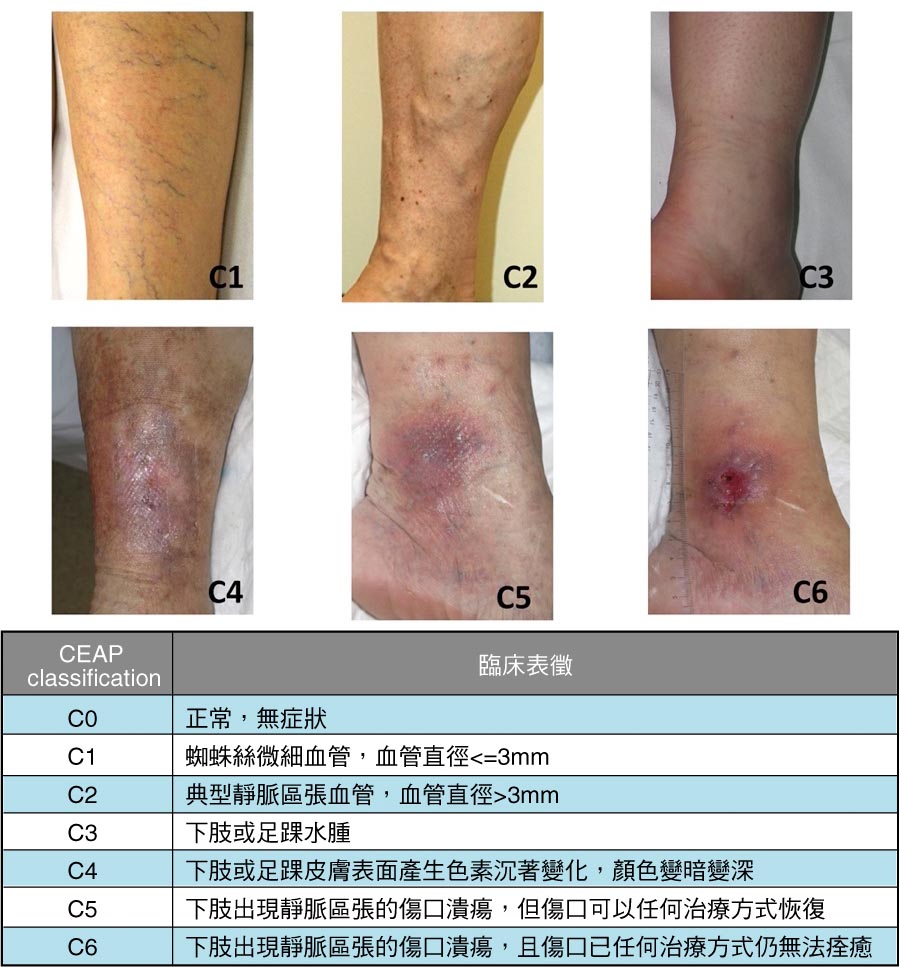

為了避免長期服用抗凝血劑的困擾,目前針對髂靜脈壓迫症候群的患者,如果已達反覆下肢水腫症狀以上的患者(CEAP分類大於3分),都建議可以考慮先透過檢查來安排靜脈支架治療,透過安南醫院長達五年的觀察分析,靜脈支架治療後患者92%可以達到明顯症狀緩解,其中靜脈潰瘍患者的傷口癒合率也高達96%,如果未曾發生血栓,服用抗凝血劑的時間也可以縮短到3-6個月,不需終生服用抗凝血劑。

CEAP臨床分類。

CEAP臨床分類。

台灣FDA於三年前至今已同意引進兩款靜脈支架,安南醫院也各累積超過一百例的經驗,新款靜脈支架最大的優勢就是有更好徑向支撐力及順應性,透過術中血管內超音波精準的計算,置放直徑夠大夠長的支架才能增加足夠的靜脈面積去改善下肢鬱積的靜脈血流,改善病患的症狀。

靜脈支架治療前後。

靜脈支架治療前後。

近幾年陳偉華副院長與安南醫院團隊致力於靜脈疾病的臨床治療,積極與海內外靜脈、血管外科等醫學會合作,共同舉辦多場跨國靜脈疾病的研討會議,參與者遍布五大洲20個國家。疫情雖持續影響今年度的跨國實體交流,但透過網路轉播,陳副院長於八月份海峽兩岸靜脈論壇分享其髂靜脈壓迫的處理策略,將他豐富的臨床經驗分享給對岸五千多位專家,促進兩岸在靜脈疾病的學術與臨床交流。此外陳副院長也將其學術研究的結果發表在今年度《Phlebology》國際期刊中。未來,陳副院長與安南醫院團隊將持續深耕髂靜脈壓迫症候群的研究與治療,為髂靜脈壓迫症候群患者帶來更優質的醫療技術與治療成果。

安南院心臟血管外科主任 陳偉華醫療副院長。

安南院心臟血管外科主任 陳偉華醫療副院長。

(專輯)